Alors que le très attendu film Pris au piège – Caught Stealing de Darren Aronofsky sort le 27 août dans les salles de cinéma, c’est l’occasion parfaite de retracer le parcours d’un réalisateur qui n’a jamais cessé de secouer les spectateurs en proposant des expériences cinématographiques aussi ambitieuses sur le fond et la forme qu’elles sont controversées. Plus qu’un simple panorama, voici une immersion dans son univers.

Une filmographie exceptionnelle

Pi (1998)

Premier long métrage de Darren Aronofsky, Pi est un coup d’éclat pour un budget dérisoire de 60 000 dollars. Tourné en noir et blanc granuleux, le film suit Max Cohen, un mathématicien obsédé par la recherche de motifs cachés dans les nombres et le marché boursier. Le rythme frénétique du montage, les plans serrés étouffants et la bande-son industrielle de Clint Mansell plongent le spectateur dans une paranoïa croissante. Ce style brut et expérimental pose déjà les bases du langage visuel d’Aronofsky : une immersion sensorielle totale au service d’un personnage en crise.

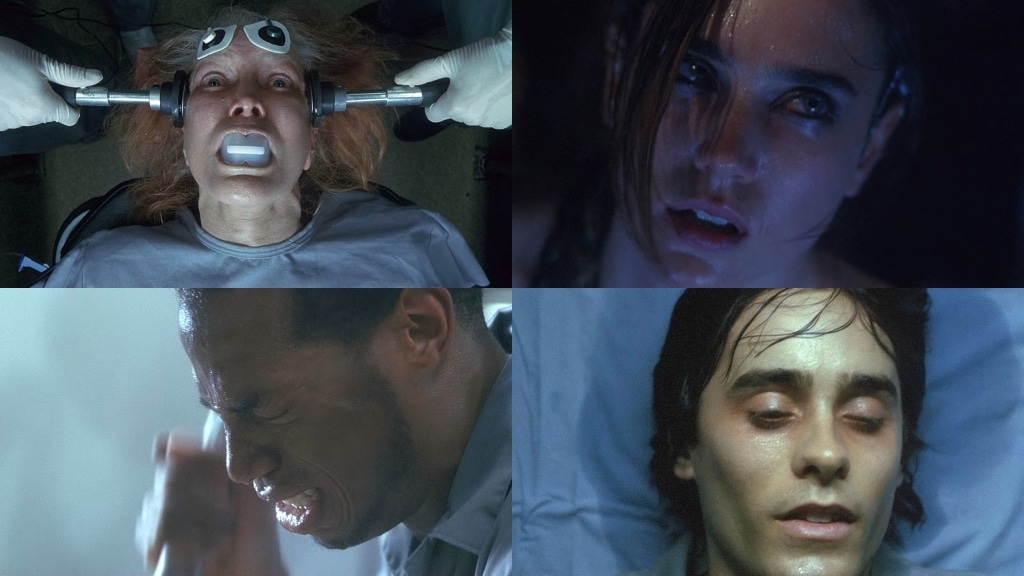

Requiem for a Dream (2000)

Deux ans plus tard, Aronofsky frappe fort avec Requiem for a Dream, adaptation du roman d’Hubert Selby Jr. Le film explore la dépendance sous toutes ses formes à travers quatre destins qui s’enfoncent inexorablement dans la déchéance. La répétition mécanique de plans courts, les ellipses visuelles et l’usage novateur de l’écran divisé traduisent l’obsession et la perte de contrôle. La partition hypnotique de Clint Mansell, amplifiée par le Kronos Quartet, est devenue culte. Requiem n’est pas seulement un film sur la drogue : c’est une plongée dans la mécanique de l’addiction, où chaque plan resserre l’étau.

The Fountain (2006)

Avec The Fountain, Aronofsky signe sans doute l’un de ses films les plus personnels et les plus audacieux. Ce projet, mûri pendant près de six ans, a connu un parcours chaotique : initialement prévu avec Brad Pitt et Cate Blanchett, il voit son budget réduit de moitié après le départ de l’acteur et doit être entièrement repensé. Aronofsky choisit alors d’en resserrer l’ampleur spectaculaire pour privilégier une approche plus intime et sensorielle.

Le film tisse trois récits qui se répondent : un conquistador du XVIe siècle à la recherche de l’Arbre de Vie, un scientifique contemporain cherchant désespérément un remède contre le cancer de sa femme, et un voyageur du futur traversant l’espace dans une bulle organique avec un arbre mourant. Ces trois lignes temporelles ne sont pas reliées par une logique littérale, mais par un réseau d’échos visuels et émotionnels, qui évoquent la réincarnation, le deuil, l’amour et l’acceptation de la mort.

Visuellement, Aronofsky refuse la surenchère numérique, préférant des effets organiques obtenus par macro-photographie de réactions chimiques et de micro-organismes. Le résultat donne des visions cosmiques d’une beauté intemporelle, loin des images de synthèse typiques de l’époque. La photographie de Matthew Libatique joue sur des contrastes forts : la lumière dorée et chaude des séquences du passé, l’obscurité bleutée et clinique du présent, l’abstraction lumineuse du futur.

La musique de Clint Mansell, interprétée par le Kronos Quartet et Mogwai, devient un véritable fil conducteur émotionnel. Répétitive et hypnotique, elle amplifie le caractère méditatif du film. Si The Fountain a divisé la critique à sa sortie, son statut a évolué au fil du temps : de film incompris, il est devenu une œuvre-culte, étudiée pour sa narration circulaire, son audace visuelle et sa capacité à mêler spectacle et introspection.

The Wrestler (2008)

Changement radical de registre avec The Wrestler. Ici, Aronofsky adopte une mise en scène sobre, caméra à l’épaule, pour suivre Randy “The Ram” Robinson, ancien champion de catch sur le déclin, incarné par un Mickey Rourke bouleversant. Le réalisateur filme les coulisses miteuses, la solitude, la fatigue physique avec un réalisme cru. La caméra suit le personnage de dos, comme une ombre, pour mieux coller à son intimité. Un portrait d’homme brisé, mais aussi une réflexion sur le prix de la passion.

Black Swan (2010)

Retour à l’univers de l’obsession artistique avec Black Swan. Natalie Portman, qui a remporté l’Oscar pour ce rôle, incarne Nina, ballerine perfectionniste prise au piège d’une quête destructrice. Miroirs, reflets déformés, doublures inquiétantes : Aronofsky joue avec la frontière entre réalité et hallucination. Le montage alterne douceur et violence, chorégraphie et chaos, créant un thriller psychologique à la fois élégant et oppressant. C’est l’une des œuvres les plus accessibles et les plus populaires du réalisateur, tout en restant d’une grande complexité formelle.

Noé (2014)

Aronofsky s’empare du mythe biblique pour en faire un récit de survie intime et une fable écologique. Loin d’une illustration pieuse, le film traite la Genèse comme un matériau mythologique vivant : un homme chargé d’une mission démesurée, partagé entre l’obéissance à une vision et la compassion pour les siens. La dramaturgie repose sur des dilemmes moraux puissants (jusqu’à la naissance à bord de l’arche) et sur la question centrale du fanatisme face au libre arbitre. Visuellement, Noé mêle paysages minéraux (tournages en décors naturels), textures organiques et effets numériques assumés, avec une arche pensée comme un vaisseau archaïque et fonctionnel. Le montage alterne souffle épique et resserrement intime, jalonné par des séquences-concepts marquantes comme la “création du monde”, qui condense en une progression visuelle la naissance de l’univers et l’apparition de la vie. Le bestiaire, les “Veilleurs” de pierre et la violence de la nature inscrivent le film dans une veine de fantasy biblique assumée, tandis que la mise en scène reste au plus près des corps, des regards et du vacillement intérieur de Noé. C’est le premier grand spectacle d’Aronofsky, mais il y prolonge ses obsessions : l’obsession et la foi (Pi), la quête impossible (The Fountain), le prix du sacrifice (The Wrestler), et la frontière poreuse entre vision et folie (Black Swan).

Mother! (2017)

Œuvre radicale et polarisante, Mother! divise profondément le public. Jennifer Lawrence et Javier Bardem évoluent dans un huis clos symbolique où la maison devient métaphore du monde. À travers une structure allégorique, Aronofsky aborde la création, la destruction, la foi, l’environnement. La caméra ne quitte presque jamais le visage ou la nuque de l’héroïne, créant une proximité suffocante. Le crescendo final, d’une violence visuelle et sonore extrême, laisse le spectateur sans souffle. Un film-manifeste qui assume pleinement sa dimension provocatrice.

The Whale (2022)

Avec The Whale, Aronofsky revient à l’intime. Adapté de la pièce de Samuel D. Hunter, le film suit Charlie, un professeur reclus en situation d’obésité morbide, qui tente de renouer avec sa fille. Brendan Fraser y livre une performance bouleversante qui lui vaudra l’Oscar. L’espace restreint, presque théâtral, est utilisé comme un outil narratif : tout se joue dans le regard, les silences, les hésitations. C’est un film sur la rédemption et la dignité, qui prouve qu’Aronofsky sait aussi filmer la retenue et l’émotion pure.

Postcard from Earth (2023)

Expérience immersive conçue pour The Sphere à Las Vegas, Postcard from Earth est un voyage sensoriel à travers notre planète, capté en ultra-haute définition. Bien loin de la fiction, Aronofsky y déploie son sens de la composition visuelle et son intérêt croissant pour le documentaire. Le spectateur se retrouve happé dans un panorama à 360 degrés, où l’émotion vient de la beauté brute des images.

Les grands thèmes du cinéma de Darren Aronofsky

L’obsession comme moteur narratif

Chez Aronofsky, les personnages sont souvent mus par une obsession qui finit par les consumer. Qu’il s’agisse de la quête mystique de Max dans Pi, du perfectionnisme destructeur de Nina dans Black Swan ou de la détermination aveugle de Noé, cette force agit comme un engrenage irréversible. L’obsession n’est pas qu’un trait psychologique : elle structure la mise en scène, le rythme, le montage, et entraîne le spectateur dans un même état d’hypnose ou de tension.

Le corps, dans son cinéma, est rarement neutre. Il est outil, champ de bataille, et parfois prison. Dans Requiem for a Dream, il se dégrade jusqu’à l’horreur. Dans The Wrestler, il est épuisé, marqué par les coups, mais aussi vecteur de résilience. Dans The Whale, il devient un espace clos qui reflète un enfermement intérieur. Aronofsky filme le corps dans toute sa matérialité : cicatrices, sueur, respiration, fragilité.

La frontière entre réalité et perception

Aronofsky brouille régulièrement la ligne entre ce qui est réel et ce qui relève de la perception altérée de ses personnages. The Fountain, Black Swan et Mother! fonctionnent sur des glissements constants entre concret et symbolique, laissant au spectateur la liberté — ou l’inconfort — d’interpréter. Ce procédé favorise l’immersion et oblige à une lecture active de l’image.

Au-delà des intrigues, le cinéma d’Aronofsky interroge la place de l’humain – femmes et hommes – dans l’univers et son rapport à la vie, à la mort. The Fountain, Noé et même Mother! sont habités par des questionnements métaphysiques : comment accepter la mort ? Quelle est la nature de notre lien au divin ou à la création ? Ces interrogations se traduisent par des images à portée mythologique, des dialogues denses, et un usage récurrent de symboles visuels forts.

Chaque film semble porté par une urgence qui se traduit dans la forme : montage accéléré dans Pi et Requiem, caméra à l’épaule collée aux personnages dans The Wrestler ou The Whale, enchaînement de plans étouffants dans Mother!. Cette urgence vise à immerger le spectateur dans un flux émotionnel qui ne laisse pas le temps au recul, jusqu’au point de rupture.

Aronofsky revient souvent sur cette dualité : la création — qu’elle soit artistique, divine ou relationnelle — porte en elle un risque de destruction. Dans Black Swan, l’accomplissement artistique passe par l’autodestruction. Dans Mother!, la création devient un cycle infini de naissance et d’effondrement. Même Noé illustre ce dilemme à travers la reconstruction après un cataclysme.

Un langage visuel au service de l’expérience

Aronofsky adopte régulièrement une caméra qui colle littéralement à ses personnages. Dans The Wrestler ou The Whale, elle les suit de dos, comme une ombre, créant un sentiment d’intimité presque documentaire. Dans Black Swan, elle tourne autour de Nina, captant chaque micro-expression et chaque souffle, comme si le spectateur partageait son espace mental. Cette proximité radicale forge une expérience viscérale, mais peut aussi provoquer un certain inconfort, ce qui semble parfaitement assumé.

Un montage qui épouse la psyché

Le montage, on en parlait déjà dans cet article, est l’un des piliers de son style. Dans Pi et Requiem for a Dream, le rythme est haché, frénétique, ponctué de séquences répétitives — les fameux « hip-hop montages » — qui traduisent les rituels obsessionnels ou les effets de dépendance. À l’inverse, dans The Fountain ou The Whale, le montage se fait plus ample, plus contemplatif, pour laisser respirer la symbolique ou l’émotion brute. Cette capacité à modeler le temps du récit en fonction de l’état intérieur des personnages est l’une de ses grandes forces.

Aronofsky n’utilise pas les effets comme une démonstration technique, mais comme une extension du propos. Dans The Fountain, il remplace la 3D par des macro-photographies pour créer des visions cosmiques organiques et intemporelles. Dans Mother!, la distorsion de l’espace domestique sert à traduire la perte de repères de l’héroïne. Même dans Noé, où les effets numériques sont plus présents, ils sont intégrés à une logique de fable mythologique.

L’image chez Aronofsky joue souvent sur des contrastes marqués : lumière chaude contre ombre froide, cadrages serrés contre plans amples, moments de silence contre déferlantes sonores. Cette alternance crée une tension permanente et empêche le spectateur de se stabiliser émotionnellement. Matthew Libatique, son directeur de la photographie régulier, est un complice essentiel dans cette recherche d’un visuel à la fois brut et stylisé.

La musique comme partenaire narratif

La musique occupe une place centrale dans l’univers d’Aronofsky, au point de devenir une véritable composante de la mise en scène. Sa collaboration la plus marquante est celle avec le compositeur Clint Mansell, ancien leader du groupe Pop Will Eat Itself. Ensemble, ils développent un langage sonore immédiatement identifiable : des motifs répétés, évolutifs, qui montent en intensité jusqu’à créer une tension presque physique chez le spectateur.

Dans Pi, la partition électro-industrielle accentue la frénésie du montage et la paranoïa croissante du protagoniste. Requiem for a Dream pousse cette logique encore plus loin : le thème « Lux Aeterna », interprété par le Kronos Quartet, devient une boucle obsédante, reprise et variée à différents moments du film, jusqu’à l’apothéose tragique. Ce principe d’un thème central qui s’amplifie au fil du récit se retrouve dans The Fountain, où Mansell s’associe à Mogwai et au Kronos Quartet pour tisser une texture sonore à la fois intime et cosmique, capable de relier trois époques et trois tonalités émotionnelles.

Pour Noé, il collabore avec Clint Mansell mais introduit davantage d’ampleur orchestrale, pour soutenir la dimension biblique et épique. Pour The Wrestler, il opte pour une bande-son plus ancrée dans le réel, mêlant morceaux rock existants et une partition minimaliste qui laisse place au silence et aux bruits ambiants, renforçant le sentiment d’authenticité. Dans Black Swan, Mansell revisite Tchaïkovski, déstructurant et transformant le Lac des cygnes pour qu’il épouse la lente dégradation psychologique de l’héroïne.

La force de ces collaborations tient à la manière dont Aronofsky intègre la musique dans le montage. Elle ne se contente pas d’accompagner l’image : elle dicte parfois le rythme des coupes, amplifie la montée dramatique ou au contraire fige le temps dans des moments suspendus. Dans ses films les plus intenses, la musique devient presque une voix intérieure, une traduction sonore de l’état mental du personnage.

L’alignement du fond et de la forme

Si son style est immédiatement reconnaissable, il peut aussi diviser. Sa tendance à amplifier l’intensité — dans le montage, la caméra, la musique — peut sembler excessive ou écrasante pour certains spectateurs. Dans ses films les plus radicaux, comme Mother!, cette intensité devient presque un dispositif d’épreuve, au risque d’exclure une partie du public. De même, ses symbolismes appuyés, qui font la richesse de The Fountain ou Noé, peuvent paraître trop explicites ou hermétiques selon la sensibilité de chacun.

Malgré ces excès possibles, la cohérence entre ses choix formels et les thèmes qu’il explore reste son atout majeur. Chaque effet visuel, chaque mouvement de caméra, chaque coupe est pensé pour traduire une expérience intérieure. C’est ce qui fait que ses films, qu’on les aime ou qu’on les rejette, laissent rarement indifférent.

Chaque film d’Aronofsky est un défi, autant pour lui que pour le spectateur. Il incarne l’idée qu’un cinéma audacieux peut être à la fois viscéral et réfléchi. Pris au piège – Caught Stealing s’annonce comme une sortie événement mêlant thriller criminel, humour noir et décor vibrant du New York des années 90. Avec Austin Butler, Zoë Kravitz et Regina King, le réalisateur explore un registre inattendu, mélangeant nostalgie, chaos et énergie urbaine.