Quand on sort d’une salle de cinéma bouleversé, fasciné ou dérouté, on pense rarement à la lumière. Et pourtant, c’est elle qui, souvent, a sculpté notre ressenti. Derrière chaque image, il y a le travail minutieux d’un chef opérateur, épaulé par toute une équipe de techniciens — électriciens, machinistes, assistants — qui transforment un plateau froid et neutre en un espace chargé d’émotion.

La lumière au cinéma ne se limite pas à rendre les visages visibles. Elle crée de l’atmosphère, dessine les contours d’un monde, souligne la psychologie d’un personnage. Elle peut rassurer, inquiéter, émerveiller ou mettre mal à l’aise. Un contre-jour transforme un héros en silhouette mythique ; une ampoule nue au plafond fait basculer une scène banale en drame oppressant.

Chaque choix lumineux devient un choix narratif : la douceur d’une lumière diffuse dans une comédie romantique n’a rien à voir avec les ombres tranchées d’un film noir. Le spectateur ne le formule pas toujours consciemment, mais il le ressent. C’est pour cette raison que la lumière est un langage invisible et fondamental du cinéma.

Un écueil fréquent chez les débutants consiste à considérer la lumière comme une simple nécessité technique : on éclaire pour voir, et le tour est joué. Mais au cinéma, éclairer va bien au-delà de cette fonction pratique. Chaque choix lumineux porte un sens narratif. Un visage uniformément éclairé de face inspirera une impression de douceur ou de sincérité. À l’inverse, une source placée de biais, projetant des ombres marquées, instaurera immédiatement une part de mystère ou de menace. Un contre-jour fort transformera une silhouette en icône, presque irréelle, détachée de son environnement. La lumière ne se contente donc pas d’éclairer : elle traduit les rapports de force, les émotions et même la place qu’un personnage occupe dans son univers.

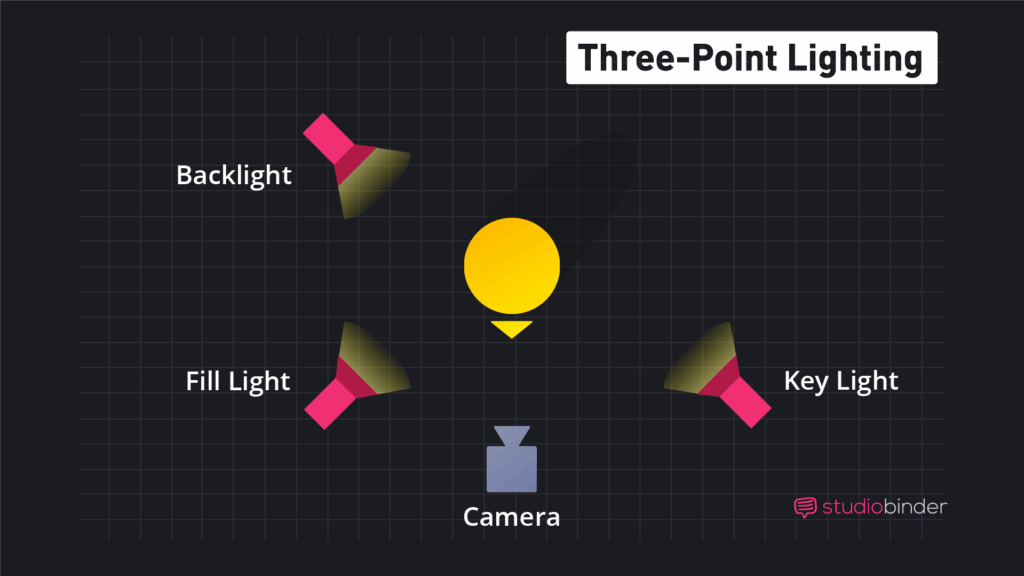

L’éclairage en trois points : une base incontournable

Parmi les techniques d’éclairage les plus répandues au cinéma et en photographie, l’éclairage en trois points reste un classique. Son principe est simple : utiliser trois sources de lumière placées de manière stratégique autour du sujet pour modeler les formes, équilibrer les contrastes et donner du relief à l’image.

La première source est la lumière principale (key light). C’est elle qui éclaire directement le sujet et définit l’ambiance générale de la scène. Dans une auto-production, une simple lampe de bureau, orientée de manière précise, peut suffire à remplir ce rôle.

La seconde est la lumière d’appoint (fill light). Elle sert à adoucir les ombres créées par la lumière principale et à éviter que le contraste soit trop dur. Dans les tournages à petit budget, un carton recouvert de papier aluminium ou une plaque de polystyrène fait office de réflecteur maison très efficace.

Enfin, la troisième est le contre-jour (back light). Placé derrière le sujet, il permet de le détacher du fond et de donner de la profondeur à l’image. Une lampe pratique posée au sol, un petit projecteur bon marché, voire une simple ampoule placée discrètement hors champ, peuvent suffire à créer cet effet.

Source : Studio Binder

Ce schéma, très simple à mettre en place, reste l’un des plus efficaces pour donner immédiatement un rendu professionnel à une image. Même avec un matériel réduit, il permet de sculpter un visage, de donner de la dimension à une scène et surtout de guider le regard du spectateur.

Les grandes familles d’éclairage

Même si chaque film invente sa propre identité visuelle, on retrouve quelques grandes familles d’éclairage qui structurent l’histoire du cinéma et que tout réalisateur devrait connaître.

Le high key lighting, d’abord, est un éclairage très homogène, qui minimise les ombres et uniformise les contrastes. Utilisé dans les comédies, les musicals ou les publicités, il instaure une atmosphère légère, joyeuse, où rien ne semble menaçant. Dans ce type d’éclairage, le spectateur perçoit un monde lisse et optimiste, comme dans certaines comédies hollywoodiennes classiques ou dans les films familiaux de studios contemporains.

À l’opposé, le low key lighting se caractérise par un fort contraste entre zones de lumière et zones d’ombre. Hérité du cinéma expressionniste allemand et popularisé par le film noir américain des années 40-50, il traduit la tension, le doute et le danger. Les visages partiellement obscurcis suggèrent des secrets, des non-dits, ou une part sombre du personnage. Aujourd’hui, on le retrouve dans les thrillers ou les drames psychologiques qui cherchent à maintenir une atmosphère inquiétante.

La lumière naturelle, popularisée dans les années 1970, est souvent associée à un cinéma réaliste et immersif. Elle ne cherche pas à masquer ses sources, mais à imiter la lumière telle qu’on la trouve dans la vie quotidienne : soleil, fenêtres, lampadaires. De Néstor Almendros avec Truffaut, jusqu’aux travaux d’Emmanuel Lubezki dans The Tree of Life ou The Revenant, cet usage privilégie la sincérité et l’ancrage du spectateur dans le réel. Elle est parfois plus complexe à contrôler, mais elle confère aux films une authenticité unique.

Enfin, la lumière colorée est devenue un outil essentiel dans les cinémas stylisés. Grâce aux filtres, aux gélatines ou aux néons, elle permet de transformer radicalement l’ambiance d’une scène. Les rouges saturés de Dario Argento dans Suspiria, les verts et bleus hypnotiques de Wong Kar-wai, ou encore l’esthétique néon de Nicolas Winding Refn en sont des exemples marquants. Ici, la lumière n’est plus simplement réaliste : elle devient une matière expressive, presque picturale, qui reflète un état émotionnel ou une dimension onirique.

Chacun de ces styles peut se combiner ou s’altérer pour créer des variations inédites. Un réalisateur peut choisir d’installer une esthétique high key rassurante avant de basculer progressivement vers un low key inquiétant, traduisant ainsi la transformation dramatique de son récit.

La lumière et les personnages

La lumière ne sert pas seulement à mettre en valeur un décor ou une ambiance : elle sculpte littéralement les personnages. Elle dit qui ils sont, ce qu’ils ressentent, et parfois même ce qu’ils cachent. Un visage peut devenir transparent ou opaque selon la façon dont il est éclairé ; un corps peut être magnifié ou enfermé par la manière dont il se détache du fond.

Dans Le Parrain, par exemple, Gordon Willis choisit de plonger les visages de la famille Corleone dans la pénombre, au point que parfois leurs yeux disparaissent dans l’ombre. Ce choix visuel traduit leur opacité morale et l’aspect secret du pouvoir mafieux. À l’inverse, dans The Revenant, Emmanuel Lubezki privilégie la lumière naturelle crue qui tombe sur Leonardo DiCaprio, soulignant l’extrême vulnérabilité physique de son personnage et l’ancrant dans un monde sauvage indomptable.

Mais l’un des cas les plus fascinants reste celui de Black Swan (2010), où Darren Aronofsky et son directeur de la photographie Matthew Libatique utilisent la lumière comme miroir de l’état psychologique de Nina, la ballerine interprétée par Natalie Portman. Dès le début, les lumières douces, diffuses, souvent blanches ou rosées, accompagnent la fragilité et l’innocence du personnage. Nina apparaît presque protégée, comme figée dans une bulle de pureté enfantine.

Au fil du récit, à mesure que la pression psychologique s’accroît et que son obsession pour la perfection la dévore, l’éclairage se modifie radicalement. Les ombres deviennent plus tranchées, les contrastes plus marqués. La lumière vient de biais, sculpte des zones de noirceur sur son visage, traduisant visuellement la montée de sa part sombre. Dans les scènes de répétition, les néons froids et cliniques accentuent l’aspect oppressant de l’univers du ballet, réduisant Nina à une figure presque spectrale, prisonnière de son propre corps.

La bascule est particulièrement visible dans la scène finale : la représentation du Lac des Cygnes. Quand Nina danse le rôle du Cygne Noir, la lumière se fait plus dramatique, sculptée, presque expressionniste. Les reflets, les ombres et les lumières colorées dessinent un contraste violent avec les premières scènes. L’éclairage ne se contente pas d’accompagner sa performance : il matérialise à l’écran la métamorphose psychologique et physique du personnage, jusqu’à l’ultime éclat, où le blanc du projecteur se confond avec l’idée de perfection et de mort.

Dans Black Swan, la lumière n’est pas un simple outil esthétique : elle est au cœur de la dramaturgie. Elle fait ressentir, avant même que les dialogues ou la musique ne le disent, que Nina n’est plus en train de jouer le rôle du Cygne Noir — elle est en train de le devenir.

La lumière peut aussi fonctionner comme métaphore visuelle.

- Le clair-obscur hérité de la peinture baroque illustre souvent la lutte entre bien et mal.

- La lumière blanche surexposée peut suggérer la transcendance, l’au-delà (Tree of Life de Terrence Malick).

- Les couleurs vives et artificielles peuvent traduire l’excès, la folie, le rêve (Suspiria de Dario Argento ou Only God Forgives de Refn).

Ce pouvoir symbolique en fait un outil de mise en scène aussi fort que le dialogue ou la musique.

Quelques conseils pour les débutants

Quand on débute, il est facile de croire que l’on a besoin de projecteurs coûteux, de panneaux LED dernier cri ou de caméras haut de gamme pour réussir ses images. En réalité, la lumière, c’est avant tout une question d’observation, d’astuce et de créativité. Voici quelques pistes pour les réalisateurs indépendants qui veulent expérimenter sans exploser leur budget.

1. Observer et exploiter la lumière naturelle

Rien n’est plus gratuit et plus puissant que le soleil. Tourner tôt le matin ou en fin d’après-midi permet de profiter de la « golden hour », une lumière douce et cinématographique. Même une scène intérieure peut être magnifiée en plaçant l’acteur près d’une fenêtre, et en utilisant un simple drap blanc pour diffuser la lumière.

2. Fabriquer ses propres diffuseurs et réflecteurs

Un drap, une nappe, du papier cuisson ou un rideau blanc peuvent transformer une lumière dure en lumière douce. À l’inverse, une planche peinte en blanc ou du papier aluminium collé sur un carton font d’excellents réflecteurs pour renvoyer la lumière sur un visage. Ce sont des astuces de plateau utilisées même dans le cinéma professionnel.

3. Utiliser les « practical lights »

Les lampes qui apparaissent dans le cadre — lampadaires, veilleuses, bougies, néons — ne coûtent rien et créent immédiatement une ambiance. Dans une auto-production, vous pouvez composer vos scènes autour de ces sources existantes et les renforcer discrètement avec une petite ampoule ou une LED bon marché.

4. Penser en contraste plutôt qu’en puissance

Il ne s’agit pas d’inonder une pièce de lumière, mais de créer du relief. Un simple plafonnier peut paraître plat et terne, mais si vous l’éteignez pour n’utiliser qu’une lampe de chevet ou une lumière latérale, vous obtenez immédiatement une image plus dramatique. Avec peu de moyens, le secret est de jouer sur les ombres.

5. S’inspirer des chefs opérateurs « minimalistes »

Des directeurs de la photo comme Emmanuel Lubezki (chez Malick) ou Néstor Almendros (chez Rohmer, Truffaut) ont prouvé qu’on pouvait créer des images sublimes avec la lumière disponible. Regarder comment ils utilisent une fenêtre, une bougie ou un reflet de soleil est une école à part entière pour les réalisateurs sans budget.

6. Prévoir la lumière dès l’écriture et le découpage

Un scénario écrit sans tenir compte de l’heure du jour ou de la disponibilité des sources naturelles peut être un piège en auto-production. Écrire une scène romantique au coucher de soleil, par exemple, c’est aussi prévoir que le temps de tournage sera très limité. Anticiper la lumière, c’est économiser du temps et de l’argent.

7. Tourner des tests

Avec un smartphone ou une caméra bon marché, filmez un même plan à différents moments de la journée, avec et sans lampe, en utilisant un drap ou un réflecteur maison. Comparez les résultats : c’est le meilleur moyen de comprendre comment la lumière sculpte vos images, et cela ne coûte rien.

La lumière au cinéma n’est pas un détail technique, mais un langage dramatique à part entière. Elle sculpte les visages, dessine les espaces, et surtout traduit des émotions invisibles. Apprendre à la maîtriser, c’est apprendre à raconter en images. Pour un réalisateur débutant, comprendre ses bases, c’est déjà se donner un avantage considérable : transformer une scène banale en une séquence qui marque le spectateur.