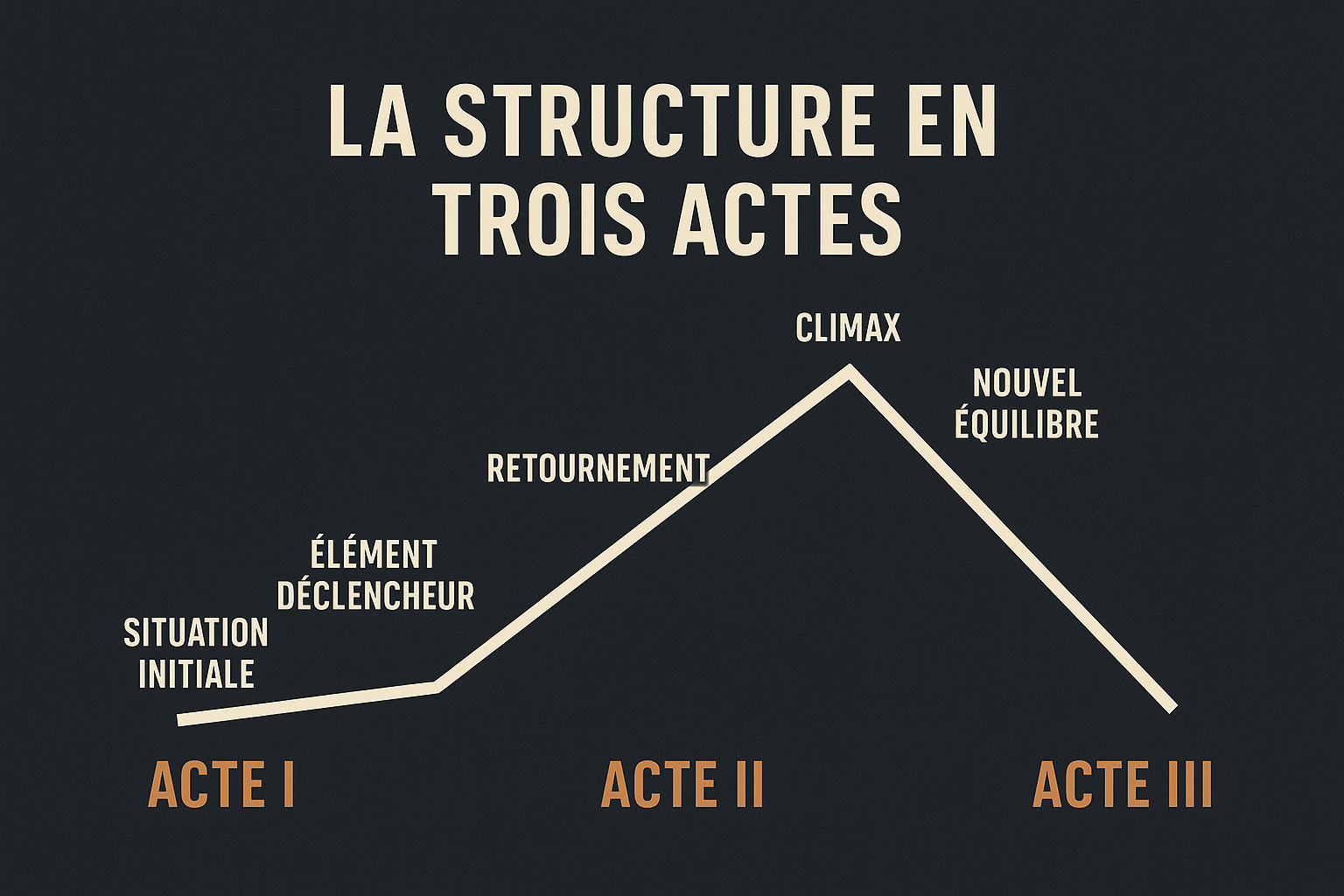

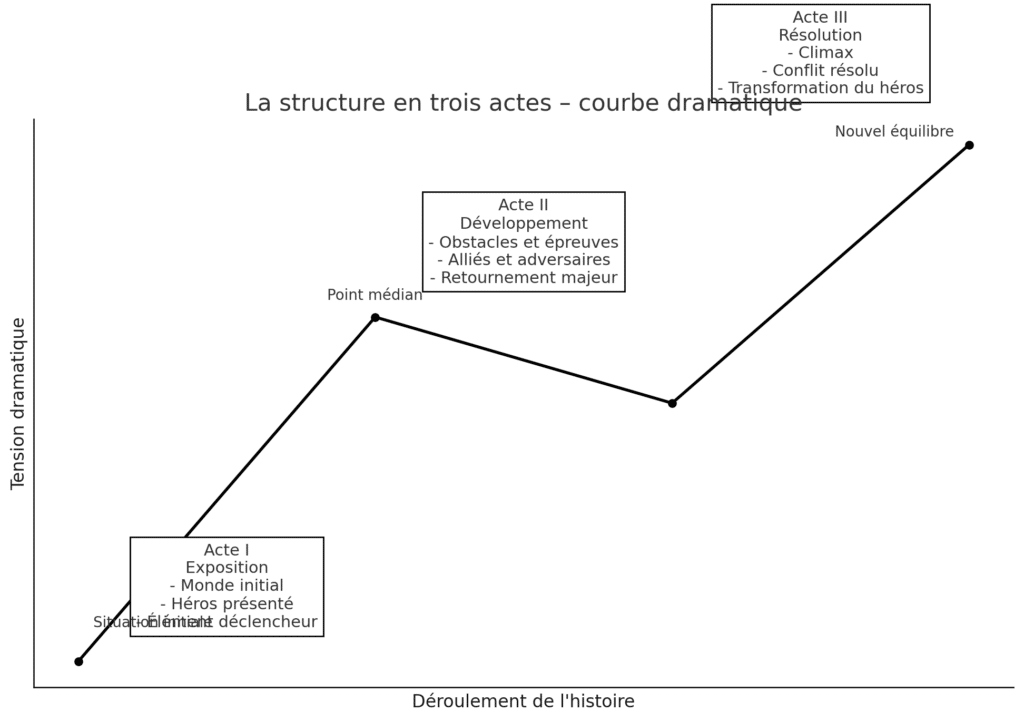

Presque tous les films – et plus largement toutes les histoires – reposent sur la fameuse structure en trois actes, décrite par Aristote il y a plus de deux mille ans. Ce squelette narratif universel n’est pas une contrainte, mais un outil : il permet de donner du rythme, de guider le spectateur et d’assurer une progression dramatique cohérente.

Si les auteurs expérimentés peuvent se permettre une certaine audace, le non respect de ce schéma par les débutants, a tous les chances d’aboutir sur un scénario bancal, et donc, plus tard, un film chaotique, et forcément, une perte d’intérêt du spectateur.

Comprendre la structure en trois actes

La structure en trois actes est un outil incontournable pour les scénaristes, et un élément essentiel pour raconter une histoire captivante à l’écran. Comme son nom l’indique, la structure en trois actes est une structure narrative qui se compose de trois actes distincts et qui est utilisée dans les films, les séries télévisées, les pièces de théâtre et les livres. Dans cet article, nous allons examiner de plus près la structure en trois actes et comment elle peut être appliquée à votre scénario cinématographique pour raconter une histoire captivante et mémorable.

Introduction à la structure en trois actes

La structure en trois actes est une structure narrative classique qui se compose de trois actes distincts : l’établissement, le développement et la résolution. Les trois actes jouent un rôle important dans le déroulement de l’intrigue et constituent le squelette de votre scénario. Chaque acte est conçu pour séparer et structurer le récit, et chaque acte représente une étape importante du récit.

Acte I : l’exposition

On installe le monde de l’histoire, on présente les personnages et surtout on introduit le conflit qui servira de moteur à tout le récit. C’est aussi là qu’apparaît l’élément déclencheur, qui bouleverse la vie du héros.

Exemple : dans Matrix, Neo découvre que sa réalité n’est qu’une illusion.

En 20-30 minutes max (pour un long métrage), tout doit être clair : qui est le héros, dans quel monde évolue-t-il, et quel problème va bouleverser son quotidien ? Il est crucial de « montrer plutôt que dire » : un geste, une situation visuelle, une action en disent souvent plus qu’un long dialogue d’exposition.

Acte II : le développement

C’est le cœur de l’histoire. Le protagoniste se met en mouvement, affronte des obstacles, échoue, apprend, évolue. Cet acte concentre généralement les deux tiers du récit.

Exemple : dans Toy Story, Woody tente de récupérer Buzz et découvre peu à peu que son rival peut devenir son allié.

C’est la partie où le héros est mis à l’épreuve. Plus les obstacles sont forts, plus l’empathie du spectateur grandit. L’acte II doit surprendre, relancer sans cesse la tension, éviter la monotonie.

Acte III : la résolution

Tout converge vers le climax : l’affrontement final ou la décision ultime du héros. Le conflit principal trouve sa conclusion et une nouvelle situation s’installe.

Exemple : dans Le Roi Lion, Simba affronte Scar et reprend sa place de roi.

Le spectateur attend un moment de vérité. Ce n’est pas seulement « vaincre le méchant » ou « atteindre l’objectif », c’est surtout la transformation du héros qui importe. L’évolution intérieure doit être claire, même si la fin reste ouverte.

Comment l’appliquer à votre scénario ?

- Définissez le conflit central : qu’est-ce que votre héros veut ? Qu’est-ce qui l’en empêche ?

- Écrivez vos points de bascule : l’événement déclencheur (fin de l’acte I), le retournement majeur (au milieu de l’acte II), et le climax (fin de l’acte III).

- Pensez en termes de progression émotionnelle : chaque acte doit renforcer l’engagement du spectateur.

Quelques exemples pour illustrer

- Star Wars : Un nouvel espoir suit parfaitement ce schéma : introduction sur Tatooine, développement avec la quête des Rebelles, résolution avec la destruction de l’Étoile de la Mort.

- The Dark Knight multiplie les rebondissements dans l’acte II, mais conserve une logique très claire en trois mouvements.

- Les films Pixar (de Nemo à Vice-Versa) sont des modèles pédagogiques : on y retrouve toujours un héros, un obstacle, une transformation.

Comment réussir son exposition ?

Le premier acte est la scène d’ouverture et la première partie de l’histoire. Il sert à introduire l’histoire et ses personnages, à définir le ton et le style du scénario et à introduire le conflit principal. C’est également le moment où le protagoniste est mise en place et où les personnages sont présentés à l’audience.

L’acte 1 est l’endroit où les scénaristes et les réalisateurs peuvent « montrer » au lieu de « dire ». Cela signifie que vous devriez éviter d’utiliser des dialogues pour expliquer les choses et de préférence, montrer les choses à l’aide d’images et d’actions. Cela peut être fait avec des scènes d’ouverture, des flashbacks, des monologues, des séquences d’action ou des scènes d’exposition.

L’acte 1 est également le moment où les scénaristes et les réalisateurs peuvent établir le ton de l’histoire et créer une connexion entre l’audience et les personnages. Les scènes d’ouverture peuvent être utilisées pour établir le ton et créer une connexion entre l’audience et les personnages.

Il est important de noter que l’acte 1 doit contenir suffisamment d’informations et de détails pour que les spectateurs puissent comprendre la direction de l’histoire et s’identifier aux personnages. Cependant, il est également important de ne pas trop en dire et de laisser des indices et des indices subtils pour que les spectateurs puissent deviner et déduire la direction de l’histoire.

L’ouverture de La Soif du mal : un modèle d’exposition cinématographique

La scène d’ouverture est un plan-séquence d’environ 3 minutes et 20 secondes (légendaire, souvent cité parmi les plus grands de l’histoire du cinéma). La caméra suit une voiture dans laquelle une bombe a été placée. Elle traverse la frontière entre le Mexique et les États-Unis, croisant divers personnages, avant d’exploser.

Ce choix de mise en scène est loin d’être gratuit :

- Le plan-séquence crée une tension ininterrompue. Le spectateur sait qu’une bombe est enclenchée, mais ignore quand elle explosera.

- L’absence de coupe plonge le spectateur dans une immersion totale : nous « vivons » la traversée avec les personnages, dans un présent continu.

- La caméra survole, accompagne, puis anticipe, devenant elle-même narratrice.

Dès cette séquence, Welles met en place les grandes lignes de son récit et les personnages, tout en créant du suspense, en captivant le spectateur.

Une scène d’exposition parfaite

- Elle capte immédiatement l’attention :Le spectateur est happé par un suspense pur : quand la bombe explosera-t-elle ? L’attente dramatique est posée dès la première seconde.

- Elle présente les enjeux du récit : Conflit frontalier (Mexique/États-Unis), Enquête policière et corruption (sous-entendue par l’attentat), Dilemme moral autour de la justice et du crime.

- Elle introduit les personnages sans exposition lourde :Pas de longs dialogues explicatifs : un couple, une voiture suspecte, une frontière. Tout est donné par l’action et la mise en scène.

- Elle donne le ton esthétique : Ombres marquées, lumière nocturne : on est dans le film noir, avec des mouvements de caméra amples : Welles affirme son goût pour l’excès, la virtuosité, mais au service de la dramaturgie.

- Rapport au temps : la scène dure « en temps réel », renforçant l’effet de suspense.

Cette ouverture montre que l’exposition n’a pas besoin d’explications lourdes. Tout est là : l’intrigue (une enquête à venir), les thèmes (corruption, frontières, justice), les personnages (Vargas et Susan), le ton (sombre, oppressant). Et tout est donné par l’action et la mise en scène, sans jamais passer par un dialogue explicatif.

En une seule séquence, Welles démontre ce qu’est le cinéma narratif pur : montrer plutôt que dire, créer de l’attente, et poser les bases d’un monde dramatique cohérent.

Quels enjeux et conflits pour l’acte deux ?

L’acte 2 est le milieu de l’histoire et le moment où les personnages affrontent leurs problèmes et tentent de résoudre le conflit principal. C’est l’étape la plus détaillée et la plus importante de l’histoire, car c’est là que le récit se développe et que le conflit principal est résolu.

L’acte 2 est le moment où l’audience commence à s’attacher aux personnages, à comprendre leurs motivations et à développer une connexion émotionnelle avec eux. C’est le moment où les personnages affrontent leurs problèmes et tentent de résoudre le conflit principal. C’est également le moment où les personnages affrontent des obstacles et des revers, où ils affinent leurs compétences et où ils développent des points de vue plus profonds sur la vie.

L’acte 2 est le moment où l’histoire commence à prendre forme. C’est là que des plans sont faits et des stratégies sont mises en place pour résoudre le conflit principal. C’est là que les personnages affrontent des obstacles et des revers, où ils affinent leurs compétences et où ils développent des points de vue plus profonds sur la vie.

L’acte 2 est également le moment où l’audience apprend à connaître et à apprécier les personnages et leurs motivations. C’est le moment où les personnages évoluent et se développent, où leurs objectifs sont remis en question et leurs convictions sont testées.

Acte 3, climax et épilogue

L’acte 3 est la dernière partie de l’histoire et le moment où le conflit principal est résolu et l’histoire se résout. C’est le moment où les personnages affrontent leurs problèmes et tentent de résoudre le conflit principal. C’est l’étape finale et la plus cruciale de l’histoire, car c’est là que le conflit principal est résolu et l’histoire se résout.

L’acte 3 est également le moment où l’audience voit les personnages changer et évoluer. C’est là que les personnages affrontent leurs derniers obstacles, où ils atteignent leurs objectifs et où ils comprennent leurs leçons. C’est également le moment où les personnages s’affrontent et affrontent leurs problèmes et tentent de résoudre le conflit principal.

L’acte 3 est le moment où l’audience voit la résolution du conflit principal et la conclusion de l’histoire. C’est le moment où les personnages affrontent leurs derniers obstacles, où ils atteignent leurs objectifs et où ils comprennent leurs leçons. C’est là que les personnages font face à leurs peurs, où ils prennent des décisions courageuses et où ils trouvent la paix.

Quelques actes 3 particulièrement réussis ci-dessous (spoilers alert)

Le Parrain (1972) – Le montage croisé du baptême : Michael Corleone devient le Parrain dans les deux sens du terme : parrain religieux et chef mafieux. Le contraste entre le sacré et le sanglant est une des résolutions les plus puissantes du cinéma.

La La Land (2016) – Le montage final des vies rêvées : Le film se conclut sur une séquence musicale montrant ce qu’aurait pu être la vie des protagonistes. Une résolution douce-amère qui bouleverse par son mélange d’utopie et de réalité.

Fight Club (1999) : Révélation finale : le narrateur et Tyler Durden ne font qu’un. Le climax devient une lutte intérieure, avec un épilogue explosif où les buildings s’effondrent au son des Pixies. En savoir plus avec cette Explication détaillée du film et de la fin.

Usual Suspects (1995) : Le twist culte : Keyser Söze n’était autre que Verbal Kint (Kevin Spacey). La révélation repose entièrement sur la narration trompeuse et rebat toutes les cartes du récit.

Oldboy (2003) :Après 15 ans d’enfermement, le héros découvre que la femme qu’il aime est en réalité sa propre fille. Un des twists les plus cruels et choquants du cinéma contemporain. En savoir plus avec cette Explication détaillée du film et de la fin.

Whiplash (2014) – Le solo final : Le duel entre Andrew et Fletcher trouve son apogée dans un acte 3 époustouflant : un solo de batterie de 10 minutes qui transforme le protagoniste et consacre son obsession.

Appliquer la structure en trois actes à votre scénario

Une fois que vous avez compris la structure en trois actes, vous pouvez l’appliquer à votre scénario cinématographique. Pour appliquer la structure en trois actes à votre scénario, vous devez commencer par définir le conflit principal et déterminer le point de départ, le milieu et la fin de votre histoire.

Ensuite, vous devez décider de quels éléments vous avez besoin pour raconter votre histoire. Vous devez déterminer quels personnages sont nécessaires, ce qu’ils font et pourquoi ils le font. Vous devez également décider de quelles scènes sont nécessaires pour raconter votre histoire et comment elles sont liées.

Une fois que vous avez déterminé ces éléments et décidé de la structure de votre scénario, vous pouvez commencer à écrire. Vous devez commencer par l’acte 1, où vous introduisez l’histoire et les personnages, définissez le ton et le style du scénario et introduisez le conflit principal. Vous devez ensuite passer à l’acte 2, où vous développez le récit et où les personnages affrontent leurs problèmes et tentent de résoudre le conflit principal. Enfin, vous passez à l’acte 3, où le conflit principal est résolu et l’histoire se résout.

Lorsque vous utilisez la structure en trois actes pour écrire votre scénario, il est important de connaître et d’éviter certains des pièges courants. Par exemple, vous ne devriez pas commencer à écrire votre scénario avant d’avoir défini le conflit principal et déterminé le point de départ, le milieu et la fin de votre histoire.

Vous devez également éviter de révéler trop d’informations dans l’acte 1. Vous devriez éviter d’utiliser des dialogues pour expliquer les choses et de préférence montrer les choses à l’aide d’images et d’actions.

La structure en trois actes peut être adaptée à la plupart des genres. Les comédies utilisent souvent une structure similaire, mais elles peuvent avoir une introduction plus légère et une résolution plus ouverte. Les thrillers et les films d’horreur peuvent également utiliser la structure en trois actes, mais avec une introduction plus sombre et une résolution plus sombre. Les films d’aventure ont souvent une introduction plus longue et une résolution plus longue et compliquée.

Le meilleur moyen d’apprendre à utiliser la structure en trois actes est bien sûr en regardant des films qui l’utilisent. Vous pouvez également trouver des modèles de scénarios qui utilisent la structure en trois actes sur Internet.